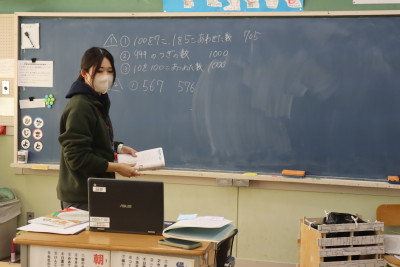

6年生の算数「およその形と大きさ」の学習です。およその面積の求め方について学習していました。問題として、「大山古墳」の写真(一人一人写真のコピーも配られていました。)を見て、およその面積を求めていました。子どもたちは、大仙古墳の形を「長方形」と捉え、760(m)×600(m)という式をたてて、およその面積を求めていました。算数の学習を進めることで、日常生活の様々な場面で役に立ったり自分が疑問を持ったことの解決に繋がったりすることを、子どもたちには知ってほしいと思います。

5年生の書写の学習です。学習の後半、発展教材として「百人一首」に挑戦していました。今日は、机の上に取り札を並べて、大型テレビから映し出される音声と映像をもとに行いました。子どもたちは百人一首は行うのは初めての子がほとんどのようで、下の句が読まれてから取り札をがんばって探していました。日本の伝統文化に触れる良い機会にもなったと思います。

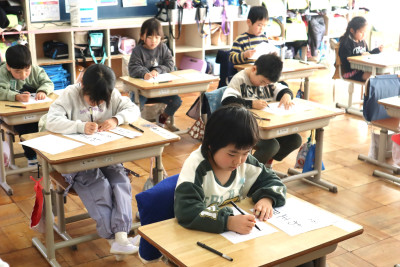

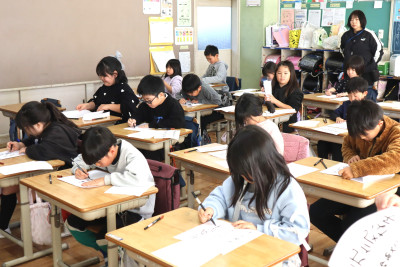

印西漢字マスターは、印西市独自に行っている漢字の級別認定テストで、漢字力を高めると共に自主的に学習する態度の育成をねらいに行われてきました。ただ、今回が最後の漢字マスターとなります。子どもたちは、最後まで真剣に問題に向き合っていました。

1年生の図工「ふわっと ぎゅっと おはながみのえ」の学習です。丸めたりちぎったりしたお花紙を並べたり重ねたりして絵に表していました。自由な発想で絵に表している子どもたちは、とても楽しそうでした。

2年生の生活「作ってみたい おもちゃが いっぱい」の学習です。身の回りの材料を使って、動くおもちゃや音のでるおもちゃを作り、おもちゃ遊びを楽しむ学習です。今日は、給食ででた牛乳パックの底の部分と糸を使って、「ぶんぶんごま」を作っていました。底の部分を正方形の形に切り取った後、きりを使って、二つ穴を開けていました。友達と協力しながら、安全に作業を進めていました。

3年生の体育「マット運動」の学習です。準備運動をかねて音楽をかけてサーキットトレーニングのように場所を動きながら、マット運動の基本的な技を練習していました。前転や後転、だるま周り、背支持倒立、肋木を使っての倒立などを順番に行っていました。待っている間に、音楽に合わせて踊っている子もいて、楽しみながら運動に親しんでいました。

昼休みの様子です。多くの子が外に出て、なわとびやサッカー、おにごっこなどで遊んでいました。寒い冬でも、体を動かしている子どもたちには、寒さはあまり関係が無いようです。リズムなわびでは、音楽に合わせて高度な技を成功させている高学年の動きを見て、下の学年の子も一生懸命に難しい級の技に挑戦していました。

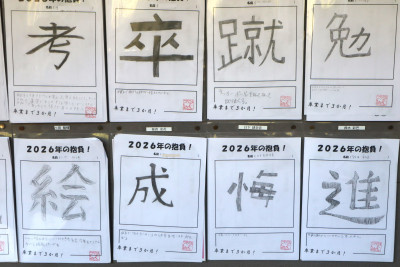

本日、校内書き初め大会を行いました。子どもたちは、12月の書き初め練習会や冬休みの練習の成果をいかそうと、集中して課題に取り組んでいました。なお、今日の作品は校内書き初め展で、教室前の廊下に掲示されます。保護者の皆様は、2月10日の授業参観の際に、ぜひご覧ください。

【1年性】「お正月」(フェルトペン)

【2年性】「元気な子」(フェルトペン)

【3年性】「ゆき山」

【4年性】「初もうで」

【5年性】「美しい空」

【6年性】「新春の朝」

3学期の2日目となり、その教室でも教科の授業を進めています。2年生は体育館で体育の学習を行っていました。私が参観した時は、なわとびを行ってました。「前跳び」「後ろ跳び」「あや跳び」「二重跳び」を練習していました。担任の「腕を大きく広げないで、手は腰のあたりにしましょう。」というアドバイス等を受けながら、少しずつ跳べる回数が増えてきているようでした。冬休みが終わって間もないですが、子どもたちの元気な様子はいつもと変わっていません。

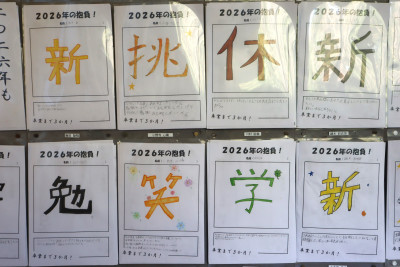

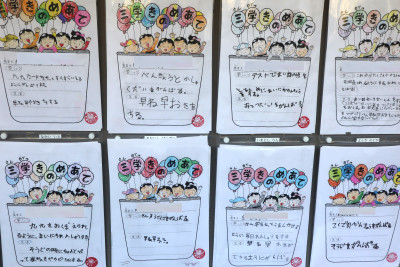

新年を迎え、どの学年でも「今年(3学期)の抱負(目標)」を子どもたちに考えさせているようです。すでに、廊下に掲示している学年も多くありました。6年生は、2026年の抱負を漢字一文字でも表していました。どんな漢字が多いか見てみると、「勉」(6人)、「新」(3人)、「進」(3人)、「挑」(3人)などが多くあがっていました。中学校という新しい道への進学を控え、勉強をがんばりたい、挑戦していきたいなどの思いがあるようです。子どもたちそれぞれに、抱負があり、がんばりたいことがあることと思います。今の思いを大切にして、日々目標に向かってがんばってほしいと思います。

新年あけましておめでとうございます。今年も、どうぞよろしくお願いします。

学校は、今日から3学期です。雨模様の寒い1日でしたが、欠席の子も少なく子どもたちは元気に登校してきました。1時間目は、体育館で始業式でした。校歌を6年生代表の児童の指揮と伴奏で歌いました。児童代表の言葉は、6年生の子が、6年間があっという間に過ぎた中での修学旅行の思い出や陸上練習でがんばったことなどを話してくれました。私からは、今学期も「チャレンジ」してほしいことを、箱根駅伝の選手の頑張りを含めて話をさせてもらいました。式の後には、1月から小林小に転入した2名の子の紹介を、自己紹介の形で行いました。新しい友達が増え、288名での令和8年のスタートとなりました。

校長室で、第5回小林小学区子ども守り隊連絡会議を、守り隊の皆様や校外指導部の方に参加していただき実施しました。通学路の子どもたちの様子や公園での遊び方などについても、情報交換をさせていただきました。守り隊の方からは、子どもたちに挨拶をすると、「今年もよろしくお願いします。」と気持ちよく言ってくれる子も多く、うれしくなったなどのお褒めの言葉もいただきました。子どもたちの安全のために、日々活動してくださっていることに感謝しています。ありがとうございます。

2学期の終業式を行いました。まず、式の前に表彰を行いました。今日の表彰は、①印旛郡市歯と口の健康週間審査会 ②持久走記録会 ③印西小学校駅伝競走大会 ④三部会図工作品展 ⑤三部会及び印旛郡理科作品展 ⑥ほほえみカレンダー ⑦税に関する標語コンクール とたくさんの表彰を行いました。

終業式では、6年生の代表の子の指揮・伴奏で校歌を歌いました。児童代表の言葉は、今学期は2年生の代表の子が発表してくれました。運動会の表現運動や持久走練習会・記録会などでがんばったことを発表してくれました。

私からは、子どもたちが校長室で「チャレンジしていること・がんばっていること」を話してくれたことへのお礼と「小林小の子って すごいな」という話をしました。生徒指導担当からは、「楽しい冬休みにするために」①遊び方 ②お金の使い方 ③SNSの使い方の3点について話しました。

終業式後は、各学級・学年で学級活動を中心に行っていました。1年生は、図書室で1・2組合同で冬休みのしおりや宿題を確認していました。担任が用意していた袋の中に入っている課題などを、一つ一つ表紙にチャックをしながら確認しました。また、少しの時間ですが、体育館でドッジボールをして交流を深めました。ドッジボールの時は、子どもたちのテンションがものすごく高く、とても盛り上がっていました。

5年生は3時間目に学年レクを行っていました。レク係を中心に活動が進められていました。「けいどろ」や「ドッジボール」を楽しんだ後は、ちょっとした先生へのサプライズが。みんなで輪になり「ハッピーバスディートーユー」を歌いました。最後に、学年集合写真をパチリ。ある子が、「全体いい写真ですから、ホームページに載せてください。」というリクエストをいただきました。

今日で2学期が終わりました。保護者の皆様・地域の皆様には、日頃から学校へのご協力・ご支援をいただいていることに感謝しています。おかげさまで、今学期も大きな事故やけがもなく、予定通りの教育活動を行っていくことができました。ありがとうございました。

本日、校内授業研修会を行いました。本校の今年度の研究主題は「主体的に問いを追究・解決しようとする児童の育成」です。研修会を通して、教員の指導力を向上させ、子どもたちの学力の向上や「生きる力」の育成につなげたいと考えています。今日は、3年1組で社会、6年2組で体育の授業を展開しました。授業後は、印西市教育委員会の指導主事の先生方にご指導をいただきました。

3年1組の社会「火事からくらしを守る」の学習です。子どもたちは、「火事からくらしを守るために、だれが、どのようなことをしているか。」について学習してきています。12月1日には、本埜消防署の見学も行いました。今日は、消防団の必要性について意見を出し合い、まとめていました。

6年2組の体育「フラッグフットボール」の学習です。フラッグフットボールは、アメリカンフットボールに似た競技で、「タックル」の代わりに、腰の左右につけた「フラッグ」を取ることで攻撃側の動きを止めることができます。攻撃3人、守備2人で、ルールを簡易化して行っていました。ボールの操作だけでなく、ボールを持たないときの動きも重要になります。子どもたちは、1プレーごとに話し合い、作戦を考えながらゲームを楽しんでいました。

「小林親子読書会かたつむり」の皆さんに読み聞かせをしてくださいました。毎回、同じ方が学級で読み聞かせをしてくださっているので、子どもたちも慣れているようで、「今日は、どんな本ですか。」「その話、知っている。」などと自然な会話も見られました。「かたつむり」の皆さんには、読み聞かせの後会議室に集まっていただき、子どもたちの様子についても教えてもらいました。「学級の子どもたちのまとまりがでてきたのがわかります。」「子どもたちがよく話を聞いてくれるので、読んでいて楽しいです。」などのお褒めの言葉をいただきました。

2年2組ですが、インフルエンザの流行のため、今日と明日の2日間学級閉鎖とさせていただきました。今日は、通常の朝の会の時間にオンラインで健康観察をしました。昨日から、具合の悪い子は増えていないようです。その後、国語と算数の授業をオンラインで行いました。元気な子には学習を継続して行ってほしいという願いでオンラインで授業をしています。(インフルエンザ等でお休みしている子には、しっかりと休んでほしいと思っています。新しい学習内容を、この2日間のオンライン授業で進めることはありません。)

ロング昼休みに、2学期最後のたてわり遊びを行いました。6年生がリーダーとしてレクを企画し、たてわりグループの友達と楽しく活動していました。教室内では、ばくだんゲームや椅子取りゲーム、体育館や中庭では、ドッジボールやダルマさんが転んだをやっていました。

5・6校時に3年生は「印西市の魅力を伝えよう」、4年生は「世界の国を調べよう」というテーマで一人一人が調べまとめたことを発表していました。3年生の発表では印西市の梨や手焼き煎餅、パパイヤメロンについて、4年生の発表ではエチオピアやタンザニアなどの国々の特産や有名地などについて、タブレットのキャンバを使って上手に資料を作成していました。子どもたちの発表の仕方や資料の提示方法がとても良くできていて驚かされました。

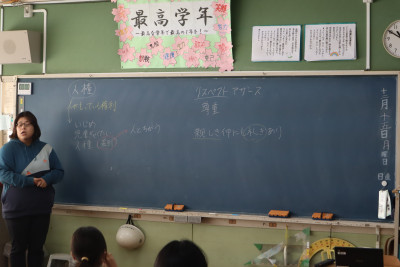

6年生の道徳の学習です。人権週間に関連し、「みんなが幸せに暮らせる社会へ」という教材文を使って授業をしていました。このお話は、福島県大玉村の人権作文コンテストの入選作品で、他人を思いやる気持ちや一人一人をかけがえのない存在として大切にすることなどについて考えることができる教材です。授業の中では、「リスペクト アザース」という言葉をキーワードとして取り上げていました。子どもたちが、人権について改めて考えることができた授業でした。

3年生の総合「印西市の魅力を伝えよう」の学習です。子どもたちは、今まで自分の考える印西市の魅力について調べてきました。「吉高の大桜」「パパイヤメロン」「手焼きせんべい」など、それぞれが違うテーマで調べてきました。今日は、クロームブックを使って発表の準備をしていました。調べてきたことを、クイズにしたりプレゼンテーション資料にまとめたりしていました。パソコン操作にも慣れ、黙々と学習を進めることができていました。